|

|

Vortragsreihe: Mit System verrückt .... Oder: Über die Lesbarkeit von Kunst |

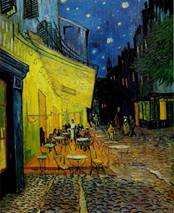

Van Gogh? Ach ja, dieser Irre, der sich das Ohr

abgeschnitten hat .... ! - Dali? Noch so’n Abgedrehter, aber malen konnte der ...

! - Michelangelo? War das nicht der mit der Sixtinischen Kapelle? Wahnsinn, so

viele Quadratmeter - und alles alleine - na ja, ... ! Kandinsky? Da hängen zwei

Poster bei uns im Büro, irgend so was Geometrisches, alles ziemlich

durcheinander, macht sich da aber ganz gut ... - !

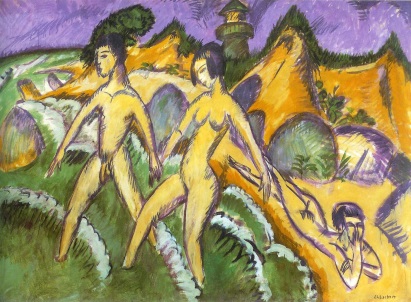

Unzählige Definitionsversuche, viel Irritation und

jede Menge „kunsthistorische Lyrik“ haben das Phänomen Kunst bisher begleitet und geprägt, (zu) viele Generationen haben

mit einem Pinsel- und Tuschkasten-Trauma ihre Schulkarrieren beendet und

seitdem für Kunst und Künstler allenfalls noch ein süßsaures Lächeln übrig.

Demgegenüber verzeichnen groß angelegte

Ausstellungsprojekte und museale Neugründungen Rekord-Besucherzahlen. Sind

letztere eher Ergebnis cleveren Marketings oder Ausdruck eines buchstäblich

massenhaften Grundbedürfnisses, der Kunst näher zu kommen, sie (endlich einmal)

zu verstehen?

Die Ziele der auf mehr als 20 Abende angelegten

Bild-Vortragsreihe ergeben sich denn auch aus der Grundauffassung der Kunst als Sprache. Das, was auf

den ersten Blick dem Zufall entsprungen zu sein scheint, gibt oft erst auf den

zweiten oder gar dritten Blick seine auf eine ganz spezielle Wirkung zielende

Komposition preis, die auf der ganz gezielten Anwendung künstlerischer

„Sprachelemente“ beruht. Entdeckt man diese, dann kann Kunst geradezu zur

Offenbarung werden!

Es ist nun einmal ein Ammenmärchen, dass Kunst

grundsätzlich „zweckfrei“ sei oder zu sein habe. Auch dass der Künstler fast

immer als Randfigur der Gesellschaft gesehen wird, der sich mangels einer

besseren Idee und gegen alle Ratschläge der Verwandtschaft der „brotlosen

Kunst“ widmet, bedarf sicher einer differenzierteren Sicht; die

Beurteilungskriterien für Goethes „Faust“ und das Telefonverzeichnis von

Lüdinghausen dürften sich auch unterscheiden, obwohl beide gleichermaßen als Druckerzeugnisse

vorliegen….!

Es ist deshalb das Anliegen des Referenten - selbst

akademisch ausgebildeter Künstler und promovierter Kunsthistoriker - dem

interessierten Laien einen Schnupperkurs durch den kunsthistorischen

Gemüsegarten von der Antike bis in die Gegenwart anzubieten, um zu zeigen, dass

die Kunst ein großes zusammenhängendes organisches Ganzes bildet, in dem nichts

voraussetzungslos entstand und entsteht, und dass ihre Erzeugnisse - seien sie

Architektur, Skulptur oder Gemälde - nicht wie vereinzelte Fettaugen auf einer ansonsten

eher mageren historischen Brühe schwimmen, sondern einem roten Faden folgen.

Dieser ist für das sensibilisierte Auge deutlich sichtbar in das Band der

Menschheitsgeschichte eingewebt, einer Geschichte, der die Kunst in

faszinierendster Weise sowohl die Fackel voran als auch die Schleppe

hinterhergetragen hat.

Interessiert? Da lässt sich was machen!

Termine

Winter-Frühjahr 2025/2026

|

Montag,

08.12.2025 Beginn: 19:00 h

|

Mit

System verrückt Oder:

Über die Lesbarkeit von Kunst Teil 10 Die Sixtinische

Kapelle als Gesamtkunstwerk Oder: Mose zwischen

Urknall und Jüngstem Gericht |

Rheine Vortragssaal der

VHS Neuenkirchener

Str. 22 |

Man

schreibt das Jahr 1475 – und das hat es aus kulturhistorischer Sicht gleich

in mehrfacher Weise wirklich in sich: Papst Sixtus IV. ruft ein „Heiliges

Jahr“ aus und auf den Grundmauern der mittelalterlichen Cappella Grande im Vatikan wird im Frühjahr mit dem Bau einer

neuen Kapelle begonnen, die den Namen ihres Erbauers unsterblich machen soll,

die Sixtina! Nahezu zeitgleich kommt am 6. März im toskanischen Caprese ein

kleiner Junge zur Welt, den diese später als ihren wohl begnadetsten Künstler

aller Zeiten feiern und dessen Name heute stets in einem Atemzug mit diesem

Gebäude genannt wird: Michelangelo! Wenngleich der Grundkanon der bildlichen

Ausgestaltung der Kapelle nicht durch ihn ausgeführt wurde, so kann er doch

als deren alles überragender Vollender gelten. Ironie des Schicksals: Michelangelo hat

sich den Auftrag (eigentlich waren es sogar zwei) der Ausmalung nicht

gewünscht; nach eigenem Bekunden hat er ihn bzw. sie sogar regelrecht gehasst

– und er lässt den sensibilisierten Betrachter seiner Meisterwerke noch heute

an seiner teils subtilen, teils drastischen malerischen Rache teilhaben! Aber

der Reihe nach: Dem Referenten wird es darum gehen, eine Vielzahl

bildsprachlicher Vokabeln in einem großen Zusammenhang lesbar und

verständlich zu machen. Im gigantischen Bildprogramm der Sixtina werden nicht

nur Szenen des Alten und des Neuen Testaments in ihrer besonderen Abstimmung

aufeinander, sondern auch in ihrer macht-politischen Indienstnahme durch

Papst und Kirche erkennbar, bei der man nichts dem Zufall oder gar einer

ungesteuerten Macht überlassen wollte. Nur genau da hatte man sich dann bei

Michelangelo gehörig verrechnet! |

|

Montag,

12.01.2026 Beginn: 19:00 h

|

Mit

System verrückt Oder:

Über die Lesbarkeit von Kunst Teil

11 Michelangelo

II, Raffael und Leonardo – Giganten der Renaissance |

Rheine Vortragssaal

der VHS Neuenkirchener

Str. 22 |

Eines

vorab: Es wäre vermessen, wollte man die Werke dieser drei wahrlich

übergroßen Gestalten der Wissenschaft (!) und Kunst an nur einem Abend auch

nur annähernd erschöpfend behandeln, es könnte einfach nicht gelingen. Wir

werden dennoch den Versuch unternehmen, anhand von Schlüsselwerken den

genialen Denkweisen und bildnerischen Erfindungen dieser drei Großen

nachzuspüren, sie zu erschließen und zu lesen. Dabei könnte es passieren,

dass selbst vermeintlich „ganz bekannte“ Werke wie Raffaels Schule von Athen oder Leonardos Abendmahl sich in ihrem ganz

spezifischen Kontext als etwas entpuppen, was man nicht einmal im Traum für

möglich gehalten hätte. Beispiel? Das Abendmahl

ist ein Wandbild in einem ehemaligen Speisesaal eines Klosters, in letzter

Konsequenz aber gar nicht für die dort speisenden Mönche gedacht und gemacht

worden! Es enthält nämlich eine hochgradig politische Botschaft … aber

das klären wir dann alles! |

|

Montag,

26.01.2026 Beginn: 19:00 h

|

Mit

System verrückt Oder:

Über die Lesbarkeit von Kunst Teil

12 Die

Renaissance nördlich der Alpen von van Eyck bis Grünewald Insbesondere:

Der

Isenheimer Altar |

Rheine Vortragssaal

der VHS Neuenkirchener

Str. 22 |

Für

einen Künstler der Renaissance war ein Geburtsort nördlich der Alpen lange

Zeit geradezu ein Makel. Italien

war das künstlerische Mekka, in das dann auch folgerichtig viele

Nord-Vertreter der Zunft regelrecht pilgerten, um zu studieren, sich

handwerklich auszubilden oder sich ganz einfach unter südlicher Sonne

inspirieren zu lassen. Doch sind die künstlerischen „Nordlichter“ daher eher

als zweitrangig einzustufen? Mitnichten! Auch sie schufen Werke von

allerhöchstem Rang mit z.T. atemberaubendem intellektuellem Tiefgang! Am

Beispiel eines Jan van Eyck ist dies bereits mustergültig zu erkennen. Als

Mathis Gothart Nithart, genannt Grünewald, (vermutlich in den Jahren zwischen

1512 – 1516) die Bildtafeln des sog. Isenheimer Altars schuf, konnte er kaum

ahnen, dass sein Werk einmal in einem musealen Rahmen rund eine

Viertelmillion Besucher pro Jahr anlocken würde, denn zu deren Erbauung hatte

er es nun wahrlich nicht geschaffen. Vielmehr hatte es im Rahmen der ganz

speziellen Krankenpflege der Antoniter-Mönche eine besondere Aufgabe zu

erfüllen, der Begriff Psychotherapeutikum

hat hier durchaus seine Berechtigung! Vieles ist schon geschrieben worden

über dieses Werk, das zu Recht als eines der Hauptwerke der Renaissance

bezeichnet wird. Doch oftmals bleiben dabei dennoch Details unberücksichtigt,

die zu einem erweiterten Verständnis jedoch unerlässlich sind. Ich

lade Sie ein zu einer „Lesereise“ durch faszinierende Bildprogramme, um das

vielleicht bereits Gewusste um ein paar (entscheidende?) Aspekte zu

erweitern. Vermutlich wird es einige Überraschungen geben! |

|

Mittwoch,

28.01.2026 Beginn:

19:00 h

|

Mit

System verrückt Oder:

Über die Lesbarkeit von Kunst Teil

23 Joseph

Beuys Oder:

Im Zentrum steht der Anthropos |

Erwitte Festsaal Marx

Wirtschaft Am

Markt 11 |

Joseph

Beuys? War das nicht der, der mit Fett und Filz um sich geschmissen und das

dann als Kunst verkauft hat? Und dann war da doch auch noch diese verdreckte

Badewanne, deren Säuberung als Zerstörung eines Kunstwerkes galt und einen

Riesenskandal mit juristischem Nachspiel verursachte. Also ehrlich … !! Wohl

kaum ein anderer Künstler hat je ein Publikum derart polarisiert wie er:

Zwischen Genie und Scharlatan bewegen sich die Urteile über ihn – und wie

würden Sie entscheiden? Zugegeben,

sein Werk ist sperrig, ja muss unverständlich bleiben, wenn man es nicht vor einem spezifischen

historischen Hintergrund und eingebettet in einen sozialen Kontext

betrachtet. Aber Hand aufs Herz: Das war schon immer so! Joseph

Beuys (1921-1986) kann – und das hat er mit den wirklich ganz Großen seines

Faches gemeinsam – als umfassend gebildet gelten. Von einer sehr hohen Warte

aus (keinesfalls zu verwechseln mit dem berühmten Elfenbein-turm!) hatte auch

er naturwissenschaftliche, philosophische, theologische, vor allem aber

soziologische Aspekte stets im Blick. Ihnen

klingt das zu theoretisch und abgehoben? Dann seien Sie doch einfach dabei,

wenn der Referent es am 29.10. unternehmen wird, das Denken und Schaffen

dieses Mannes vom Kopf auf die Füße zu stellen und vielen Vor- und

Fehlurteilen die Luft abzulassen. Es mag dann sogar deutlich werden, dass die

Analysen eines Joseph Beuys und die durch seine Werke ver-mittelten

glasklaren humanen Botschaften (ja, richtig gelesen!) heute, nahezu ein

halbes Jahr-hundert nach seinem Tod, eine geradezu atem-beraubende Aktualität

besitzen! |

|

Montag,

02.02.2026 Beginn: 19:00 h

|

Mit

System verrückt Oder:

Über die Lesbarkeit von Kunst Teil

2 Griechenland

1 |

Ratssaal Ense Am Spring 4 |

Die

antike griechische Kunst umweht in der landläufigen Vorstellung oft eine

Konnotations-mixtur, die von „göttlicher Erhabenheit“ über sportlichen und

militärisch-heroischen Kampf bis hin zu scheinbar sinnfrei museal angehäuften

„kaputten Steinen“ reicht. Hier könnte man von Klärungsbedarf sprechen! Natürlich

gibt es nicht pauschal die griechische Kunst, ebensowenig

gibt es ja bekanntlich die Deutschen. Nun

gilt allerdings die griechische Welt der zweiten Hälfte des vorchristlichen

Jahrtausends gemeinhin als die Geburtsstätte und Wiege der abendländischen

Kultur auf breiter Front – der Begriff Renaissance

(=Wiedergeburt) wird dem noch mehr als 2000 Jahre später Rechnung tragen. Im

Umkehrschluss bedeutet dies jedoch, dass ein wirkliches Verständnis der

Neuzeit, die man in der Geschichtsschreibung mit der sog. Renaissance beginnen lässt, ohne die

Kenntnis ihrer antiken Wurzeln gar nicht möglich ist! So

wollen wir uns an diesem Abend anhand vieler Beispiele mit der Bild-(vielleicht

manchmal sogar wild-)gewordenen Welt der „alten Griechen“ beschäftigen und auch

etliche Facetten aufdecken, die bis in unser Hier und Jetzt hineinwirken,

deren Ursprünge jedoch mehr als einmal verblüffen dürften. |

|

Mittwoch,

09.02.2026 Beginn: 19:00 h

|

Mit

System verrückt Oder:

Über die Lesbarkeit von Kunst Teil

13 Welt

und Bildwelt des

Hieronymus

Bosch Oder: Der Teufel hat nicht nur den

Schnaps gemacht |

Rheine Vortragssaal

der VHS Neuenkirchener

Str. 22 |

Wohl

kaum jemand, der die Bilder dieses vor mehr als 500 Jahren verstorbenen

Künstlers betrachtet, kann sich einem Gemisch aus Faszination und Verwirrung

entziehen. Fragen nach Hintergründen und Bedeutung seiner Motive bzw. Symbole

drängen sich auf – und bleiben doch allzu oft unbeantwortet; zu fremd

erscheint uns heutigen Menschen das Dargestellte. Vergleiche mit Werken des

Surrealismus des 20. Jahrhunderts liegen nah und werden auch oft bemüht, aber

genauso, wie Letzterer nur aus seiner Entstehungszeit heraus zu erklären ist,

so muss man sich zum Verständnis der Werke Boschs die Mühe machen (oder auf

das Abenteuer einlassen!), das alltägliche und das geistig-religiöse Umfeld

des 15. und frühen 16. Jahrhunderts in Europa zu erkunden - und das hat es in

vielerlei Hinsicht richtig in sich: Der christliche Glaube wird nicht

einheitlich vertreten; unterschiedlichste Gruppierungen wetteifern um die

„rechten Lehren“. Sie unterscheiden sich von jener der römisch-katholischen

Kirche manchmal so drastisch, dass der Vatikan nur mit z.T. brutalster Gewalt

der Inquisition seinen Führungsanspruch innerhalb der Christenheit

durchzusetzen und unliebsame Gegenströmungen auszuschalten vermag. Die

Bildschöpfungen Boschs können nur wie ein Röntgenbild oder Dia vor einem

solchen Hinter-grund betrachtet werden, der sie gleichsam von hinten

durchstrahlt. Und so wollen wir am 09.02. das Licht in unserem

(kunst-)historischen Leuchtkasten anschalten, um sodann in den Bildern Boschs

auf Entdeckungsreise zu gehen. Und eines sei schon jetzt verraten: Es gibt

richtig viel zu entdecken - Überraschungen garantiert! |

|

Mittwoch,

18.02.2026 Beginn: 19:00 h

|

Kultcomic

Asterix „Die

spinnen, die Römer!“ — Oder vielleicht doch nicht? |

Warstein Haus

Kupferhammer |

Wer kennt

sie eigentlich nicht, die liebenswert chaotischen Bewohner jenes unbeugsamen

kleinen gallischen Dorfes, deren tollkühne Abenteuer seit 1968 schrittweise

auch einem deutschsprachigen Publikum zugänglich gemacht wurden?! Die

unangefochtenen Stars der Comic-Reihe sind zweifellos der kleine, gewitzte

gallische Krieger Asterix und sein dicker (pardon: kräftiger!) Freund Obelix.

Die geografische Lage ihres „Heimat-hafens“ wird dem Leser stets auf der

ersten Seite eines jeden Bandes mittels einer großen Lupe vor Augen geführt.

Bereits diese „Seh- und Lesehilfe“ hat es aber buchstäblich „in sich“: Sie

fordert stets zum ganz genauen Hinschauen auf, und dies gilt nicht nur für

die Bilder, sondern genauso für die Texte. Unter diese Lupe genommen

entpuppen sich nämlich beide als riesige Fundgruben von spitzfindigen

Anspielungen, Zitaten und Adaptionen wahrhaft großer Vor-Bilder. An diesem

Abend wollen auch wir sie deshalb zur

Hand nehmen und einmal schauen, wie subtil, geistreich und humorvoll die

europäische Kunst- und Kulturgeschichte in diesem wahrhaft kultigen Comic

nachzulesen ist. Beispiel:

Als Gericault 1818/19 das „Floß der Medusa“ malte, verschwieg er

geflissentlich, dass seiner Komposition ein Ereignis aus dem 1. Jahrhundert

v. Chr. zugrunde lag: Die Piraten waren mal wieder zwischen gallisch-römische

Fronten geraten und abgesoffen (s. Bild). Klar, oder? …. |

|

Montag,

23.02.2026 Beginn: 19:00 h

|

Mit

System verrückt Oder:

Über die Lesbarkeit von Kunst Teil

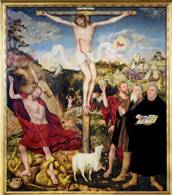

14 1517

– vorwärts,

rückwärts, seitwärts, ran Oder:

Luther bei die

Fische |

Rheine Vortragssaal

der VHS Neuenkirchener

Str. 22 |

Im

Herbst 1517 bekommt Papst Leo X. auf dem Dienstweg Post von einem ihm bis

dahin völlig unbekannten Martin Luther, sozusagen aus deut-schen Landen

frisch auf den Tisch! Leos Fehler: Er nimmt das „Mönchlein“, den Schreiber

der berühmten 95 Thesen, nicht ernst. Und als dieser am 31. Oktober 1517

seine schriftlich ausformulierte Kirchenkritik an die Tür der Schlosskirche

von Wittenberg nagelt und damit öffentlich macht, beweist er wahrhaft Mut,

ahnt aber ganz gewiss noch nichts von den letztlich welterschütternden Folgen

seines Tuns. Nun

ist Luther nicht der Erste, der an der „Verderbtheit“ der Institution Kirche

und ihres Personals Anstoß nimmt, nur mit ihm erreichen die Kritik und

schließlich die heftige Auseinandersetzung zweier Lager nie zuvor gekannte

Dimensionen. Dabei fungieren das gedruckte (!) Wort und das Bild als

zunehmend scharf geführte Waffen in der ersten großen Medienschlacht der

Neuzeit. Die Reformation macht aus Bildern Mittel einer breiten

„Verkündigung“; die kommunikative Schlacht gegen den kirchenpolitischen Gegner

bebildert entsprechend auch Polemik, Abwertung und Verhöhnung. So

wollen wir uns an diesem Abend anhand einer Fülle von Bildwerke hineindenken

und -sehen in die Zeit und die Ereignisse jener (religions-) politischen

Explosion, von der uns mittlerweile 5 Jahrhunderte trennen, deren

Erschütterungs-wellen aber immer noch deutlich zu spüren sind. |

|

Montag,

02.03.2026 Beginn: 19:00 h

|

Mit

System verrückt Oder:

Über die Lesbarkeit von Kunst Teil

3 Griechenland

2 – Rom 1 |

Ratssaal Ense Am Spring 4 |

Der

Lauf der Geschichte wurde und wird immer wieder durch kriegerische

Auseinandersetzungen entscheidend beeinflusst. Wenn wir für den Beginn jener

Phase der griechischen Kultur, die wir heute Hellenismus nennen, einen

Auslöser suchen, dann stoßen wir direkt auf Alexander den Großen und die

Eroberung seines Weltreiches. Dieses teilen seine Generäle sofort nach seinem

frühen Tod im Jahr 323 v. Chr. unter sich auf, friedlich geht anders! In

ihrem historischen Kielwasser entstehen noch etliche andere bedeutende

Reiche, insbesondere Pergamon, das der Galater, Pontos – und Rom! Letzterem werden

sich schließlich alle anderen unterwerfen müssen, aber dennoch haben sie alle

ihre besonderen Fasern zum großen roten Faden der Weltkultur beigesteuert,

man denke nur an den berühmten Pergamon-Altar in Berlin oder die Mozart-Oper Mitridate, ré di Ponto. Eines ist

jedoch immer wieder festzustellen: Stets ist Religion im Spiel! Allen, die

nach Herrschaft strebten oder diese zu verteidigen suchten, war daran

gelegen, sich z.B. Stammbäume zu basteln, die sie als „nicht ganz von dieser

Welt“ erscheinen lassen sollten. Wir kennen das bereits aus der ägyptischen

Kultur, das Gottes-gnadentum christlicher Herrscher beruht darauf, und mit

exakt dieser bildsprachlichen Wurst warf noch im 21. Jahrhundert ein George

W. Bush nach dem politischen Schinken. Kaum zu glauben? Dann schauen Sie doch

einfach selbst! |

|

Montag,

09.03.2026 Beginn:

19:00 h

|

Mit

System verrückt Oder:

Über die Lesbarkeit von Kunst Teil

15 Die Renaissance

nördlich der Alpen Altdorfer,

Holbein, Brueghel, Arcimboldo |

Rheine Vortragssaal

der VHS Neuenkirchener

Str. 22 |

Hätte

Papst Leo X. 1517 der Kritik am inner-betrieblichen und geschäftlichen

Gebaren der Kirche ein wenig mehr Aufmerksamkeit geschenkt, die Einheit der

Kirche hätte vermutlich nicht zur Disposition gestanden. Etwas

anders – aber doch ähnlich – liegt der Fall ein paar Jahre später, als

Heinrich VIII. von England den Papst bittet, seine Ehe mit Katharina von

Aragón mangels männlichen Nachwuchses aufzulösen. Der so gebetene Papst ist

Clemens VII., der diesem Ansinnen Heinrichs allerdings nicht entspricht,

worauf der mit der Lossagung von der römisch-katholischen Kirche und der

Gründung einer eigenständigen anglikanischen Kirche reagiert. Just zu dieser

Zeit arbeitet Hans Holbein d. J. als Hofmaler am englischen Hof … Drei

Jahrzehnte später werden die inzwischen stark dem Protestantismus zuneigenden

Nieder-länder zu spüren bekommen, was es heißt, wenn ein König in Spanien und

der Papst in Rom gemeinsame Sache machen, um die „verirrten Seelen“ wieder

auf den betriebswirtschaftlich rechten Weg zurückzuführen. Vor

diesem hochbrisanten (kirchen-)politischen Hintergrund malt Pieter Brueghel

d. Ä. einige seiner Hauptwerke. Der als „Bauern-Brueghel“ völlig falsch

„verschubladete“ Maler wird sich dem Blick des Eingeweihten als beißender

Kritiker der Obrigkeit offenbaren. Mit

Arcimboldo werden wir uns schließlich in jene kunstgeschichtliche Nische

begeben, die heute als Manierismus

bezeichnet wird, über die wir die Renaissance eher spielerisch verlassen und

uns auf das Barock einstimmen wollen.

|

|

Mittwoch,

18.03.2026 Beginn:

19:00 h

|

Homer in der bildenden Kunst Europas Oder: Achill und Odysseus mit ganz viel drumrum |

Erwitte Festsaal Marx

Wirtschaft Am

Markt 11 |

Wohl

jeder von uns ist schon irgendwann einmal nach einer regelrechten Odyssee

erschöpft und erleichtert am ersehnten Ziel angekommen, hat sich in neuen

Schuhen die Achilles-Sehne aufgescheuert, sich (vielleicht sogar ganz gerne)

becircen lassen oder sich am geschützt geglaubten Computer über einen „Trojaner“ geärgert; Brad Pitt

hätte ebenso auf eine satte Hollywood-Gage verzichten müssen wie wir auf

zahllose wunderbare Werke von Bildhauern und Malern aus mehr als zweieinhalb

Jahrtausenden, hätte es Homer, den angeblich blinden Dichter aus Chios, nicht

gegeben. Die großen Epen Ilias und Odyssee werden ihm

zugeschrieben und sie sind heute wie gestern eine schier unerschöpfliche

Quelle der Inspiration für Literaten, Musiker und bildende Künstler; für das

immer noch im Bau befindliche „Kultur-Haus Europa“ sind sie neben der Bibel

wohl die tragenden Wände! Ausgehend

von diesem Grundgedanken wollen wir in verschiedene Etagen und Räume dieses

Gebäudes hineinleuchten, ihre Einrichtungen und Funktionen erkennen und

vielleicht auch ein paar Versorgungsleitungen und Verbindungs-türen

entdecken, von deren Existenz wir bislang noch nicht einmal etwas geahnt

haben... |

|

Montag,

23.03.2026 Beginn:

19.00 h

|

Mit

System verrückt Oder:

Über die Lesbarkeit von Kunst Teil

16 Inszenierung der

Macht von Ludwig XIV. bis Napoleon I. Oder: Ein Bild lügt

mehr als tausend Worte |

Rheine Vortragssaal

der VHS Neuenkirchener

Str. 22 |

Wenn

heutzutage die Wahl eines politischen Kandidaten von der Auswahl seiner

Krawatte für den besonderen Fernseh-Auftritt abhängen kann (das ist leider

kein Witz!), dann mag man leicht glauben, im falschen (pardon: gefälschten!)

Film zu sein – und liegt dann mit dieser Einschätzung meistens goldrichtig. Macht

kennt im Grundsatz nur zwei bedeutsame Phasen: 1. Das Streben nach derselben

und 2. nach ihrem Erreichen das ständige Bemühen um ihren Erhalt. Dabei

bedient man sich nicht erst im Zeitalter digitaler Medien der Wirkmacht des

Bildes, das dazu entsprechend komponiert und bei dem das Dargestellte im

Dienste der Absicht inszeniert wird. Unverblümt sprach es seinerzeit ein

hochrangiger Mitarbeiter des office of global communication eines George W.

Bush in laufende Kameras und Mikrofone: „Wir achten nicht nur sehr genau

darauf, was der Präsident sagt, sondern auch, was das amerikanische Volk

sieht (…). Amerikaner sind meistens so viel beschäftigt, dass sie oft nicht

die Zeit haben, eine ganze Übertragung zu sehen. Und so wollen wir mit einem

Bild klarmachen, worum es geht.“ Bei aller Unverschämtheit dennoch im Grunde

ein alter Hut. Der

Referent wird versuchen, anhand einer Fülle von Beispielen, die vom kleinen,

eher unschein-baren Symbol bis zur Gesamtanlage eines ganzen Schlosses

reicht, die in langer Tradition stehende Macht-Ikonographie zweier Herrscher

aufzuzeigen, deren hervorstechende Eigen-schaften mit Sicherheit nicht

Bescheidenheit und Selbstzweifel waren – und deren Inszenierungen bis heute

Schule machen. |